Sonderausstellung "Das Rätsel der "Wassergöttin" - Kult der Vorzeit in Franken"

Die Archäologische Staatssammlung mit Haupthaus in München verfügt über acht über Bayern verteilte Zweigmuseen. Im Archäologiemuseum in Bad Königshofen wird ab 4. April ein besonderer Fund ausgestellt, die der Wissenschaft Rätsel aufgibt: Die sog. „Wassergöttin“, gefunden im Landkreis Schweinfurt.

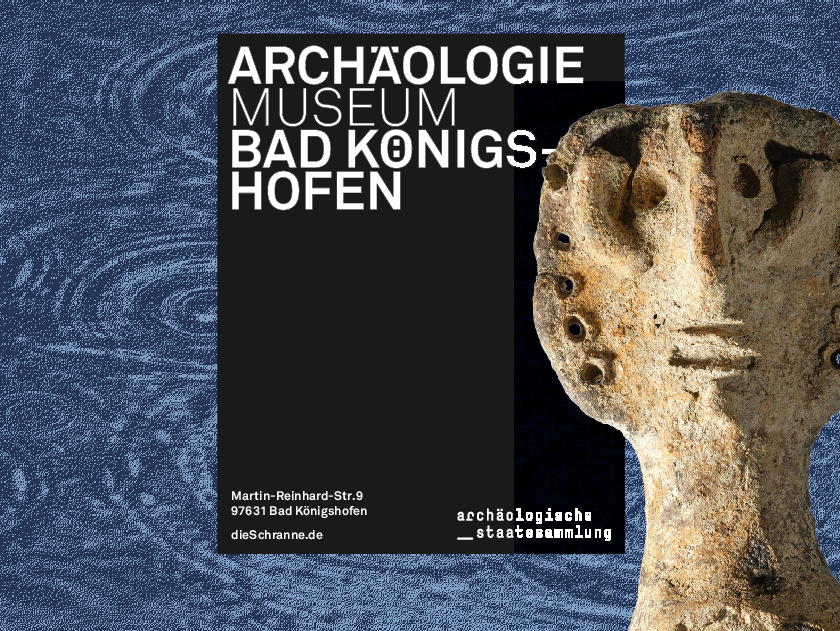

In Mönchstockheim gelang im Jahr 2022 ein aufsehenerregender Fund: eine rätselhafte Statuette aus Keramik. Sie gibt in schematischer, archaischer Weise Körper und Kopf eines menschengestaltigen Wesens wieder. Als sogenannte „Wassergöttin“ erlangte sie überregionale Aufmerksamkeit. Archäologische Vergleiche und naturwissenschaftliche Analysen ermöglichten eine Altersbestimmung und Deutung.

Aus Mangel an Vergleichsobjekten stellte die mehrere Tausend Jahre alte Statuette die Wissenschaft zunächst vor ein Rätsel. Für eine Funktion als Kultobjekt („Wassergottheit“) sprach der Fundort: Entdeckt wurde die 19 Zentimeter große Statuette aus Keramik in einer vorgeschichtlichen Rinne, die hallstattzeitlichen Menschen (8. bis 6. Jh. v. Chr.) zur Wasserentnahme gedient haben dürfte. Diese Umstände brachten ihr den Namen „Wassergöttin“ ein.

Als Hallstattzeit (oder -kultur) wird die Ältere Eisenzeit in weiten Teilen Europas ab etwa 800 bis 450 v. Chr. bezeichnet. Namensgebend für die Epoche ist das Gräberfeld von Hallstatt in Österreich. Am Fundort konnte das Archäologen-Team nicht nur die Keramikfigur, sondern auch zahlreiche Scherben, Töpferwerkzeuge aus Knochen und einen ungewöhnlichen Stempel aus gebranntem Ton bergen. Diese Objekte konnten eindeutig der Hallstattzeit zugeordnet werden. Im Falle der Statuette schien dies eher ungewöhnlich, da solche Figuren gewöhnlich eher einer älteren Zeitspanne bzw. Region (Neolithikum oder Jungsteinzeit; westliche Schwarzmeer-Region) zuzuordnen sind.

Da die Beine der Statuette nur noch ansatzweise vorhanden sind und die Vorderfläche des Oberkörpers fehlt, gibt die Körperform keinen Aufschluss über das Geschlecht. Ursprünglich war die Statuette vermutlich etwa zehn Zentimeter größer. Die mit Löchern versehenen Seiten des Kopfes könnten eine mit Metallringen oder Nadeln verzierte Haube darstellen. Ein derartiger Kopfschmuck wird hallstattzeitlichen Frauen zugeschrieben.

Nach ersten Untersuchung im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Übergabe an die Archäologische Staatssammlung im Januar kehrt die Keramikfigur nun in ihre „Heimatregion“ zurück, wo sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Gemeinsam mit Funden aus Bayern und ganz Europa bietet die Figurine einen faszinierenden Einblick in prähistorische Kulte und Opferbräuche.

Wir laden Medienvertreterinnen und -vertreter am 3. April herzlich zur Eröffnung in unser Zweigmuseum in Bad Königshofen ein.

Ablauf:

Begrüßung:

Thomas Helbling

1. Bürgermeister Bad Königshofen

Grußwort:

Landkreis Rhön-Grabfeld

Kurzeinführung in die Ausstellung:

PD Dr. Holger Wendling

Archäologische Staatssammlung

Im Anschluss Besichtigung der Sonderausstellung.

_

Foto-Credit: c Archäologische Staatssammlung, Stefanie Friedrich

Download Presseeinladung als pdf

Download Plakatmotiv Ausstellung

Download Flyer Ausstellung

Download Pressebild Objekt

Download Ausstellungsbild (auf Anfrage)